|

|

AKTUELL

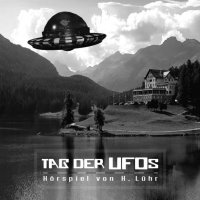

Der neue UFO-Hype

Die menschengemachten Katastrophen auf der Erde, wie der Ukraine-Krieg oder der Klimawandel, kumulieren aktuell beängstigend. Verdient die eher theoretisch anmutende UFO-Thematik angesichts dieser konkreten Gefahren eigentlich noch unsere Aufmerksamkeit? Eine Hörspielsatire meinte ‚ja‘ und demonstrierte dies zuletzt am 2. Juli 2023, dem alljährlichen 'Tag der UFOs'.

|

|

SATIRE

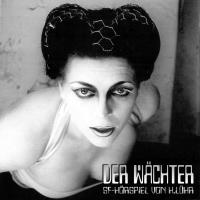

Kampf um Hörspiel-Moneten

Sonja Schmidt-Peters von der staatsnahen Stiftung `m21´ hat eine schwierige Wahl zu treffen, denn es gibt gleich vier Bewerber um ihre Fördergelder - natürlich nur in dieser Hörspiel-Satire. Dennoch geben sich die Kandidaten alle Mühe mit ihrer Selbstdarstellung, um sich von den Mitbewerbern abzugrenzen. Am Ende siegt die political correctness.

|

|

MEDIENPOLITIK

Verantwortungsvolle Berichterstattung

Da die gemeinen Bürger mitunter zu unkorrekten politischen Ansichten neigen, ist es ein Segen, dass die der Staatsferne verpflichteten öffentlich-rechtlichen Hörfunksender Verantwortung beweisen und die politische Neutralität hin und wieder vernachlässigen. Den Beleg dafür liefert ein Kurzhörspiel über Kriminalberichterstattung im Radio.

|

|

UNTERHALTUNG

Das lange Leben der Hörspielserien

Ob Science Fiction, Krimis, Grusel oder Skurriles: Mehrteiler bleiben uns meist länger im Gedächtnis. Ob zu recht oder nicht, kann man nicht immer klar sagen. Vielleicht fungieren in der Single-Gesellschaft die immer wieder kehrenden Hörspielhelden auch bereits als eine Art 'Ersatzfamilie' für uns. Das wäre zwar traurig aber irgendwie auch verständlich ...

|

|

HÖRSPIELFIGUR

Schlagzeilen zum Chaoten Greller

Einst legte sich der Provokateur Leo Greller mit der Hamburger Medienschickeria an. Später entging er in einem Berliner Nachtclub knapp einem feigen Anschlag. Heute leckt er seine Wunden, die von jeder Menge schlechter Publicity herrühren, nach der er angeblich das Vertrauen einer weltfremden Aussteiger-Community missbraucht haben soll. |

|

|

Hörspieler royale

Wegen besonderer Verdienste um das Königsmedium in den Adelsstand erhobene Hörspielerinnen und Hörspieler:

Douglas Adams, Alfred Andersch, Andreas E. Beurmann, Marina Dietz, Hans Gerhard Franciskowsky (H.G. Francis), Michael Gaida,

Max Goldt, Jens Hagen, Konrad Halver, Hans-Joachim Herwald, Anthony Ingrassia, Stefan Kaminski, Ingomar von Kieseritzky,

Heikedine Körting, Alfred Krink, Manfred Marchfelder, Donovan O´Malley, Fritz Mikesch, Eva Maria Mudrich,

Barbara Plensat, Rainer Puchert, Michael Schulte, Toyo Tanaka, Douglas Welbat

|

|

KULTURPESSIMISMUS

Gesellschaftspolitisch totes Hörspiel

Auf moralinsaure Agitation hochbezahlter wie humorloser Weltverbesserer hat kaum noch jemand Lust. Selbständig denkende Hörer sind einfach nur angewidert von Versuchen, per Framing im 'Königsmedium' Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse nehmen zu wollen. Wir Hörspieler haben mit Eigenproduktionen versucht, hier gegenzuhalten.

| |

INDIVIDUALISIERUNG

Deutschland dekadent im Hörspiel

Ein Hamburger Soziologe `beglückte´ im Hörspielbahnhof 'Hasselbrook' die Welt mit einer Trilogie an Stücken. Hat er dabei das rechte Maß für die stets mitschwingende Kritik gefunden ? Zweifel sind angebracht, denn Aufrührer, Waffen-fabrikanten und Terroristinnen als Protagonisten stehen nicht gerade für moderates Sinnieren über Gesellschaftsprobleme.

| |

INTERVIEW

'Kann ich nicht' gibt es nicht

Eines der eher seltenen Interviews mit der Macherin der 'drei Fragezeichen' und 'TKKG' bot die Möglichkeit, die Powerfrau nach ihren Rezepten für das Überleben in einer von Männern beherrschten Medienwelt zu befragen. Hartmut Lühr stellte Heikedine Körting Fragen über den Wandel von Rollenbildern und des Geschlechterverhältnisses während ihres Schaffens.

| |

REGIONAL

Norddeutsche Konkurrenzmedien

Der Norden Deutschlands war nicht nur Sitz wichtiger Hörspiellabels. Die Ton- und Filmstudios an der Elbe hatten auch noch anderen Ausstoß, wie dilettantische aber authentische Jugendfilme, die Hanseatische Spielart der 'Electronic Body Music' (EBM) sowie improvisierte Trashhörspiele, die unbekümmerte Medienkritik lieferten.

| |

|

Hörspiele royale

Auf zur Venus | 1982 | A: Michael Gaida | R: Manfred Marchfelder | L: 57 | D: Uwe Müller, Helga Anders, Monika Hansen, Erwin Schastok, Peter Matic, Erwin Schastok

Apocalypso oder äußerst besorgt, zutiefst befriedigt | 1983 | A: Michael Gaida | R: Robert Matejka | L: 70 | D: Angelica Domröse, Bruno Ganz

Blutbad | 1973 | A: Sylvia Hoffman | R: Christian Gebert | L: 51 | D: Hans Korte, Ingeborg Engelmann, Elke Aberle, Ulrich Faulhaber, Heinz Werner Kraehkamp

Die Brandung von Hossegor | 1976 | A: Alfred Andersch | R: Otto Düben | L: 88 | D: Christian Brückner, Christoph Quest, Ursela Monn, Barbara Freier

Fehler im System | 1989 | A: Richard Strand | R: Pierre Kocher | L: 39 | B: Franziska Hirsbrunner | D: Wolfgang Grabow, Renate Müller, Anja Brünglinghaus

Leute wie wir | 1981 | A: Donovan O'Malley | R: Hans Rosenhauer | L: 45 | ÜHvB | B: Monika Klostermeyer | D: Katharina Thalbach, Stephan Schwartz

Das Loch im Kopf der Welt | 1993 | A: Fay Weldon | R: Stefan Dutt | L: 87 | ÜHvB | D: Jürgen Holtz, Friederike Tiefenbacher, Marianne Mosa

Nach dem Regen | 1998 | A: Sergi Belbel | B,R: Barbara Plensat | Ü: Klaus Laabs | L: 73 | D: Wolfgang Draeger, Herbert Fritsch, Antje v.d. Ahe, Sophie Rois |

Nach Tübingen oder Lauf, Friedrich, lauf! | 1989 | A: Frank Werner | R: Hans Rosenhauer | L: 42 | D: Gerd Baltus, Wolf Dietrich Berg, Rüdiger Kirschstein

Science Fixion | 1979 | A: Peter Jacobi | R: Manfred Marchfelder | L: 65 | D: Henning Venske, Ronald Nitschke, Anja Kruse, Otto Sander, Marlen Diekhoff

A=Autor | B=Bearbeitung | D=Hauptdarsteller (ggf. neben anderen) | R=Regie | L=Länge (Minuten) | Ü=Übersetzung | ÜHvB=Übersetzung durch Hubert von Bechtolsheim

|

ÜBER DIESE SEITEN

Die HöRSPIELer

1999 startete die unabhängige und werbefreie 'Hörspieler'-Internetseite in Hamburg. Inhaltlich stehen seither in unregelmäßigen Abständen und verschiedenen Intensitäten Kritik und Anregungen zum 'Königsmedium' im multimedialen Mittelpunkt.

Neben nachdenklichen Essays, wie `Die Niveau- Drücker - vom volkswirtschaftlichen Schaden durch Flachfunk´ oder `Viel Lärm um nichts - über die schwindende Vielfalt im Hörspielgeschäft´, wurden hier auch Interviews mit Autoren wie Michael Gaida, Sprechern wie Jens Wawrczeck und Produzentinnen wie Heikedine Körting veröffentlicht.

Neben nachdenklichen Essays, wie `Die Niveau- Drücker - vom volkswirtschaftlichen Schaden durch Flachfunk´ oder `Viel Lärm um nichts - über die schwindende Vielfalt im Hörspielgeschäft´, wurden hier auch Interviews mit Autoren wie Michael Gaida, Sprechern wie Jens Wawrczeck und Produzentinnen wie Heikedine Körting veröffentlicht.

Nachdem die Seite über zwanzig Jahre als 'der Hörspieler' (namensgeberisch anmaßend wie ironisch angelehnt etwa an 'der Spiegel', 'der Tagesanzeiger' oder 'der Märkische Bote') im Netz reüssierte, wurde er 2022 in den Plural 'die Hörspieler' umbenannt, damit auch Frauen und Diverse, die bis dahin vom Lesen und Hören unserer Inhalte ausgeschlossen waren, sich in Zukunft ebenfalls angesprochen fühlen können. Als anbiedernder oder gar rückratloser Kotau vor dem gegenwärtig dominierenden 'aufgewachten' Zeitgeist will sich diese wohlüberlegte Umbenennung jedoch nicht verstanden wissen.

Die Seite bietet versprengten Hörspielliebhabern, die in dem Medium nach wie vor eine wegweisende Kunstform sehen, ein virtuelles Refugium. In diesem Sinne sieht sich der verantwortlich zeichnende Autor ausdrücklich auch als Hörspielaktivist.

Die Seite bietet versprengten Hörspielliebhabern, die in dem Medium nach wie vor eine wegweisende Kunstform sehen, ein virtuelles Refugium. In diesem Sinne sieht sich der verantwortlich zeichnende Autor ausdrücklich auch als Hörspielaktivist.

Lieber Fantasiereisen im Kopf als CO²-intensive Urlaubstrips: Mit Hörspielen gegen das Klimasterben und die Energiekrise! Hörspiele können als wohlbeleumundetes Königsmedium dazu genutzt werden, das Bewusstsein gerade auch bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Migranten und Senioren für Themen wie den Klimawandel zu schärfen und das Verständnis für die Gefahren und Lösungen zu verbessern.

|

Hörspiele 2023

In der podcastbasierten Aufbereitung des Science-Fiction-Radioklassikers 'Hotel Auferstehung' aus dem Jahr 1969 von Horst Zahlten, in dem ein kleines Land unter den negativen touristischen Auswirkungen einer längerfristigen Wetterabkühlung leidet, klärt der SDR in einem vorangestellten Wortbeitrag zweier Moderatorinnen seine Hörer darüber auf, dass das Stück hinsichtlich des von keinen ernstzunehmenden Wissenschaftlern, Aktivisten oder Politikern mehr bestrittenen Klimawandels als lehrreich anzusehen sei. Es ist sehr hilfreich, dass Rundfunkmitarbeiterinnen Gebührenzahlern bei der korrekten politischen Einordnung historischer Radiostücke behilflich sind - man sollte diesen Service nicht als Bevormundung oder gar medialen Bestandteil einer 'gelenkten Demokratie' ansehen.

Im September reaktivierten die Hörspieler erstmals wieder ihren Podcast mit Eigenproduktionen, da der multimediale Zeitgeist dies gerade wieder trendy zu finden scheint: Das Ende des gesellschaftspolitischen Hörspiels? Ganz und gar nicht! In diesem Podcast findest du eine frische Perspektive fernab erhobener Zeigefinger und moralinsaurer Agitation. Tauche ein in aufregende Geschichten, spannende Dramen und fesselnde Unterhaltung ohne den erhobenen Zeigefinger. Entdecke eine neue Welt des Hörspielgenusses: Science Fiction, Krimis, Grotesken, Satiren, Abenteuer, Grusel ...

Ebenfalls im Spätsommer verstarb der auch in Deutschland während der 70er und 80er Jahre sehr populäre britische Sänger ('Albany') und Kunstpfeiffer Roger Whittaker im hohen Alter. Im ansonsten recht hervorragenden Science-Fiction(-Soap)-Hörspiel 'Unter der Plexikuppel' von Wolfgang Oppenrieder beschwerte sich Ute Mora als in ein futuristisch abgeschottetes Altersheim eingeschlossene 'Seniorin' über die als sadistisch empfundene Dauerbeschallung mit dessen Schlager über 'Fernweh'. Das war vielleicht etwas hart. Aber als Engländer hätte Whittaker  solcherlei polemische Anfeindungen mit Sicherheit sportlich weggesteckt. solcherlei polemische Anfeindungen mit Sicherheit sportlich weggesteckt.

Wegstecken musste die ironisierende Verächtlichmachung seiner Schlagermusik ebenfalls Roy Black vor über fünfzig Jahren im Hörspiel Ganz in Weiß des epochalen Filmemachers Rainer Werner Fassbinder. Der Ausflug Fassbinders vom Film zum Königsmedium führte sicher auch Fans des Kino-Maestros deutlich vor Ohren, wie unterschiedlich zu beherrschen diese Kunstformen sind. Die vom sogenannten 'Anti-Theater' geprägten in 'Ganz in Weiß' aneinandergereihten niveauvoll stilisierten Monologe über die Insassen einer Jugendbesserungsanstalt vermochten in ihrer Drögheit jedenfalls keine Revolution der deutschsprachigen Hörspielkunst einzuläuten - ganz anders als etwa die Werke Michael Gaidas zehn Jahre später.

|

Hörspiele 2022

Des Hörspiels hässliche Schwester ... . Der Name dieser Schwester ? 'Musik' ! Sie vermag ebenso wie das Hörspiel, Gefühle und Stimmungen zu stimulieren. Grenzwertig wird es allerdings, wenn sich Bruder 'Hörspiel' und Schwester 'Musik' inzestuös vermischen. Wer kann sich zum Beispiel schon ernsthaft ein gelungenes Hörspiel mit untermalender Electro-Industrial-Musik vorstellen ? Dennoch kommt es mittlerweile routinemäßig zu Vermischungen, die weitaus mehr schaden als nutzen.

Medienpolitik fordert verantwortungsvolle Berichterstattung: Da die gemeinen Bürger mitunter zu unkorrekten politischen Ansichten neigen, ist es ein Segen, dass beispielsweise die der Staatsferne verpflichteten öffentlich-rechtlichen Hörfunksender Verantwortung beweisen und die politische Neutralität hin und wieder vernachlässigen. Den Beleg dafür liefert ein sowohl kritisches als auch nachdenkenswertes Kurzhörspiel über Kriminalberichterstattung im Radio.

Hörspiele sind ideal für Science Fiction, wie wir wissen. Zum Glück müssen wir uns nicht entscheiden, denn das würde uns nicht ganz so leicht fallen: Sowohl öffentlich-rechtliche Science-Fiction-Hörspielproduktionen, also neuerdings Qualitätsmedien-finanzierte Hörspiele, als auch kommerziell motivierte Vertonungen dieses Genres finden Hörerinnen und Hörer und wissen diese zu fesseln. Daher gilt auf diesen Seiten das Motto `the best of both worlds´. Die Utopie stirbt nie. Hörspiele sind ideal für Science Fiction, wie wir wissen. Zum Glück müssen wir uns nicht entscheiden, denn das würde uns nicht ganz so leicht fallen: Sowohl öffentlich-rechtliche Science-Fiction-Hörspielproduktionen, also neuerdings Qualitätsmedien-finanzierte Hörspiele, als auch kommerziell motivierte Vertonungen dieses Genres finden Hörerinnen und Hörer und wissen diese zu fesseln. Daher gilt auf diesen Seiten das Motto `the best of both worlds´. Die Utopie stirbt nie.

Konsum kann ein Kitt für Beziehungen sein: Ein hörbar heteronormativ geprägtes gelangweiltes Ehepaar besucht eine innerstädtische Einkaufspassage. Sie und er haben sich gegenseitig nicht mehr viel zu sagen - ein Bettler, der vor einem der Konsumtempel `Stellung´ bezogen hat, ihnen beiden dafür um so mehr. Ob die zwei in der Lage sind, die Einwürfe des unverklärt aufrichtigen Mannes konstruktiv für sich selbst zu nutzen ?

|

Hörspiele unter CoronaDie hohe Coronapriesterin - nein, pardon: Die uneingeschränkte Sonnenkönigin - nein, letzter Versuch: Die alternativlose Bundeskanzlerin Angela Merkel ('C'DU) hatte in ihrer liebenswerten Unbekümmertheit, was parlamentarische Mitwirkungsrechte anbelangt, wieder einmal so ziemlich im Alleingang eine Reihe von recht einschneidenden Maßnahmen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 getroffen, was auch das kulturelle Leben hierzulande stark beeinträchtigte: Die für 2020 geplanten Die drei Fragezeichen-Livehörspieltermine mussten allesamt auf 2021 verschoben werden, so dass die HÖRSPIELer in jenem Jahr leider keine Gelegenheit erhielten, sie essayistisch niederzumachen. Ja, wir wissen: dies ist genau das, was unsere Leserschaft von uns erwartet. Daher befürchteten wir, dass unser Zuspruch in den  Coronajahren und insbesondere in den ansonsten hörspieltechnisch ereignisarmen Wintermonaten drastisch sinken würde und wiesen dennoch bezüglich uns helfen wollender besorgter Anfragen von Leser- bzw. Hörerinnen freundlich aber bestimmt darauf hin, dass wir keine Spenden annehmen. Was uns jedoch nicht davon abhielt, das Spendenmodell den öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren-sendern ARD, ZDF und Deutschlandradio als moralisch weit weniger verwerfliche Alternative zu ihrem aktuell doch ein wenig an moderne Wegelagerei erinnernden Geschäftsmodell zu empfehlen. Coronajahren und insbesondere in den ansonsten hörspieltechnisch ereignisarmen Wintermonaten drastisch sinken würde und wiesen dennoch bezüglich uns helfen wollender besorgter Anfragen von Leser- bzw. Hörerinnen freundlich aber bestimmt darauf hin, dass wir keine Spenden annehmen. Was uns jedoch nicht davon abhielt, das Spendenmodell den öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren-sendern ARD, ZDF und Deutschlandradio als moralisch weit weniger verwerfliche Alternative zu ihrem aktuell doch ein wenig an moderne Wegelagerei erinnernden Geschäftsmodell zu empfehlen.

Anmerkung: Auch wenn die vorangegangenen Ausführungen für die eine oder den anderen möglicherweise etwas maßnahmenkritisch klingen mögen, weisen wir dennoch darauf hin, dass Hörspieler keine generellen Impfleugner sind!

"Ich habe keine Angst mehr vor Corona seit ich weiß, dass es Corona gibt." (zeitgemäß abgewandeltes Zitat aus Günter Eichs Hörspielklassiker Die Brandung von Setúbal, worin es unter anderem um die Auswirkungen der Pest geht - die Vertonung von 1957 mit Elisabeth Flickenschildt und Gustl Halenke ist nach wie vor unbedingt hörenswert).

|

Hörspiele 2021Es wird hin und wieder kritisiert, dass auf dieser Seite wenig aktuelle Hörspielproduktionen kleinerer Verlage kommentiert werden, insbesonderer solcher, die sich mit der Vermarktung ihrer Eigenproduktionen viel Mühe geben. Die HÖRSPIELer wollen zwar nicht unsolidarisch mit diesen Veröffentlichungen sein, in denen häufig viel Herzblut steckt.  Aber dennoch: Neuproduktionen, die uns ihre Sprecher lauthals als erfahrene 'deutsche Stimmen' berühmter Hollywood-Stars anpreisen, schrecken grundsätzlich ab. Dahinter steckt die Überlegung, dass Vertonungen, die aus sich selbst heraus mit starken Geschichten, einem befähigten Produktionsteam und gut ausgesuchten Sprechern überzeugen können, es auf keinen Fall nötig haben, mit zweifelhaften Referenzen anderer Medien, die mit Hörspielen eigentlich rein gar nichts zu tun haben, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Was sagt beispielsweise die Tatsache aus, dass ein im 'Klappentext' eines Hörspiels aufgeführter Sprecher die 'deutsche Stimme' von Brad Pitt ist ? Richtig - genau überhaupt nichts. Höchstens, dass sich der Sprecher eher auf Synchronisation, denn auf tiefergehende Schauspielerei versteht - auch wenn es hier in Ausnahmefällen kleinere Schnittmengen geben mag. Aber dennoch: Neuproduktionen, die uns ihre Sprecher lauthals als erfahrene 'deutsche Stimmen' berühmter Hollywood-Stars anpreisen, schrecken grundsätzlich ab. Dahinter steckt die Überlegung, dass Vertonungen, die aus sich selbst heraus mit starken Geschichten, einem befähigten Produktionsteam und gut ausgesuchten Sprechern überzeugen können, es auf keinen Fall nötig haben, mit zweifelhaften Referenzen anderer Medien, die mit Hörspielen eigentlich rein gar nichts zu tun haben, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Was sagt beispielsweise die Tatsache aus, dass ein im 'Klappentext' eines Hörspiels aufgeführter Sprecher die 'deutsche Stimme' von Brad Pitt ist ? Richtig - genau überhaupt nichts. Höchstens, dass sich der Sprecher eher auf Synchronisation, denn auf tiefergehende Schauspielerei versteht - auch wenn es hier in Ausnahmefällen kleinere Schnittmengen geben mag.

In Der Verräter aus dem Jahr 1978 von Wolfdietrich Schnurre ringen der hervorragende Schauspieler Herbert Bötticher und seine nicht weniger ausgezeichnete Kollegin Karin Eickelbaum um das Seelenwohl eines kleinen Jungen, das offenbar durch homosexuelle Rollenvorbilder ernsthaft gefährdet scheint. Heute weiß man, dass Kinder von heteronormativen Rollenvorbildern in der Erziehung viel stärker geschädigt werden können und sie vermutlich bei schwulen oder lesbischen Eltern wesentlich besser aufgehoben wären als in der nach wie vor beschissenen binärsexuell-geprägten Realität der Bundesrepublik Anno 2021.

|

Hörspiele 2020

Noch so ein vermeintlich progressiver Hörspiel-Prophet: Der österreichisch-englische Autor Jakov Lind zeichnete vor dreißig Jahren für das Hörspiel 'Der Erfinder' mitverantwortlich, in dem der sich damals bereits ausbreitende Kindermangel in westlichen Gesellschaften skandalös unsensibel beschrieben und dargestellt wird: Die Frau eines Erfinders kann keine Kinder bekommen und so strebt sie als Ersatzlösung einen Hund an. Sie begründet diesen Wunsch nach Kompensation mit der Feststellung 'Ich kann keine richtige Frau sein, wenn ich keine Mutter sein kann.' - dies würde wohl zu recht keine Feministin heutzutage so stehen lassen können. Auch die Einwände ihres Mannes gegen den animalischen 'Menschersatz' prallen an der unglücklichen Frau ab, wenn er profan feststellt 'Er ist ein Tier und kein Kind - soll er vielleicht im Sandkasten spielen ?'. Zwischen dem um Moral, Ethik und Menschsein streitenden Ehepaar kommt es erst zur Entspannung als der Erfinder seiner Frau zusichert, ihrem künftigen 'Kind'hund Sprechen beibringen zu wollen. Die satirische Initiative Wir sind wichtig - der Wirtschaft zuliebe, die sich dem Primat der Ökonomie folgend schon lange vor der Lehrerin Verena Brunschweiger für einen gesellschaftspolitisch aktiv zu fördernden Kindermangel eingesetzt hat, merkte bereits an, dass sie den Inhalt des offenbar neuerdings im Internet kursierenden Hörstücks missbilligt, auch wenn heute wie 1990 trotz 'ganz schlechter Scherze', wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den Uploadfiltern, natürlich Kunstfreiheit herrscht. Und dies um so mehr als diese Freiheit in diesem Hörspiel, in dem sich der jüdische Autor Lind zu Formulierungen versteigt à la Vom traditionellen Antisemitismus der Rechten bis hin zum modernen Antisemitimus der Linken, für die politische Mitte in diesem Land gegenwärtig nur schwer auszuhalten scheint.

Die MDR-Produktion 'Westend' mit dem umstrittenen Ulrich Matthes sowie Anja Schneider nach einer Vorlage von Moritz Rinke hat - wenn auch vermutlich unfreiwillig - das Zeug zum inoffiziellen Hörspiel der 'Generation kinderlos': Einige Pärchen leben fest sowie nur zu Besuch in einer schönen kleinen Villa und führen interessante Gespräche über Sinnfragen. Dabei fallen Sätze wie "Wenn ich durch den Garten gehe, muss ich immer an die Kinder denken, die ich nie hatte..." - das ist ziemlich starker Tobak für ein Hörspiel vom zwangsgebührenfinanzierten und nicht eben Merkel-kritischen Mitteldeutschen Rundfunk. Auch stellen sich die Pärchen mehr als einmal untereinander die Frage 'Warum habt ihr keine Kinder ?', die - wen wird es wundern - natürlich unbeantwortet bleibt. Dafür wird über 'Sicherheitsgurte für Hunde' fabuliert, die ja in modernen Familien, die schon länger hier leben, mittlerweile längst Equipment für karrierebehindernde Kinder den Rang abgelaufen haben, wie auch die satirische Initiative Wir sind wichtig - der Wirtschaft zuliebe bestätigen kann. Dennoch verblüfft die mitteldeutsche Hörspielproduktion aus dem Jahr 2020: Unter der Regie von Stefan Kanis wird den Frauen tatsächlich ein gewisser Grad an Weiblichkeit und den Männern ein gewisser Grad an Reife zugestanden (hat hier vielleicht der Rundfunkrat geschlafen ?). Und gerade die weiblichen Figuren reden in dem Stück häufig ziemlich pathosgeladen und bedeutungschwanger daher in ihrer Angst 'alt und wertlos aus der Welt zu fallen'. Hörenswerte, wenn auch nicht herausragende Reminiszenz an Goethes Wahlverwandtschaften

Die MDR-Produktion 'Westend' mit dem umstrittenen Ulrich Matthes sowie Anja Schneider nach einer Vorlage von Moritz Rinke hat - wenn auch vermutlich unfreiwillig - das Zeug zum inoffiziellen Hörspiel der 'Generation kinderlos': Einige Pärchen leben fest sowie nur zu Besuch in einer schönen kleinen Villa und führen interessante Gespräche über Sinnfragen. Dabei fallen Sätze wie "Wenn ich durch den Garten gehe, muss ich immer an die Kinder denken, die ich nie hatte..." - das ist ziemlich starker Tobak für ein Hörspiel vom zwangsgebührenfinanzierten und nicht eben Merkel-kritischen Mitteldeutschen Rundfunk. Auch stellen sich die Pärchen mehr als einmal untereinander die Frage 'Warum habt ihr keine Kinder ?', die - wen wird es wundern - natürlich unbeantwortet bleibt. Dafür wird über 'Sicherheitsgurte für Hunde' fabuliert, die ja in modernen Familien, die schon länger hier leben, mittlerweile längst Equipment für karrierebehindernde Kinder den Rang abgelaufen haben, wie auch die satirische Initiative Wir sind wichtig - der Wirtschaft zuliebe bestätigen kann. Dennoch verblüfft die mitteldeutsche Hörspielproduktion aus dem Jahr 2020: Unter der Regie von Stefan Kanis wird den Frauen tatsächlich ein gewisser Grad an Weiblichkeit und den Männern ein gewisser Grad an Reife zugestanden (hat hier vielleicht der Rundfunkrat geschlafen ?). Und gerade die weiblichen Figuren reden in dem Stück häufig ziemlich pathosgeladen und bedeutungschwanger daher in ihrer Angst 'alt und wertlos aus der Welt zu fallen'. Hörenswerte, wenn auch nicht herausragende Reminiszenz an Goethes Wahlverwandtschaften

|

Hörspielenttäuschungen von gestern und vorgestern Was tut man, wenn man das Bedürfnis nach schlechter Energie und Bestätigung restlos überkommener weiblicher sowie männlicher Rollenbilder hat? Richtig - man hört sich das WDR3-Hörspiel Das Geschenk - Sex-Party zum Geburtstag von Philine Conrad & petschinka an, das der Zwangsgebührensender seinen Hörern impertinenterweise auch noch als Liebesdrama verkaufen will. Die Schauspieler, die diesen misanthropisch-vulgären Reigen an Vorwürfen, Eifersucht und vermeintlich moderner Notgeilheit à la Carolin Kebekus merkbar lustlos eingesprochen haben, können einem im Nachhinein noch leid tun. Hoffentlich dürfen sie irgendwann auch einmal bei einem Hörspiel mitwirken, das eine originelle, nachdenkenswerte Geschichte über interessante Menschen erzählt, die dann vielleicht sogar zu Recht als 'Liebesdrama' bezeichnet werden dürfte (und sei es als humorvolle Groteske, wie beispielsweise in dieser herausragenden Produktion). Was tut man, wenn man das Bedürfnis nach schlechter Energie und Bestätigung restlos überkommener weiblicher sowie männlicher Rollenbilder hat? Richtig - man hört sich das WDR3-Hörspiel Das Geschenk - Sex-Party zum Geburtstag von Philine Conrad & petschinka an, das der Zwangsgebührensender seinen Hörern impertinenterweise auch noch als Liebesdrama verkaufen will. Die Schauspieler, die diesen misanthropisch-vulgären Reigen an Vorwürfen, Eifersucht und vermeintlich moderner Notgeilheit à la Carolin Kebekus merkbar lustlos eingesprochen haben, können einem im Nachhinein noch leid tun. Hoffentlich dürfen sie irgendwann auch einmal bei einem Hörspiel mitwirken, das eine originelle, nachdenkenswerte Geschichte über interessante Menschen erzählt, die dann vielleicht sogar zu Recht als 'Liebesdrama' bezeichnet werden dürfte (und sei es als humorvolle Groteske, wie beispielsweise in dieser herausragenden Produktion).

Von wegen 'tragikkomischer Klassiker': Was der SWF 1958 mit der Verhörspielung des Vicki-Baum-Klassikers Menschen im Hotel verhunzt hat, geht auf keinen USB-Stick. Man freut sich auf die junge Brigitte Horney, die z.B. in der Martin-Walser-Vertonung 'Lindauer Pieta' (1975) brillierte, und bekommt bei der ARD für 80 Minuten eine hochsinistre und vollkommen humorbefreite Hörspieltristess geboten, die einen wünschen lässt, am besten nie mehr in einem Hotel -egal wo auf der Welt- absteigen zu müssen. Schade um das nichtgenutze Schauspielerinnen-Potenzial...

Man ist zurecht gespannt auf die drei hochkarätigen Schauspieler Otto Sander, Angelica Domröse und Jürgen Thormann in Das Genauigkeitsprinzip - Was, wenn man weiß, wann man stirbt? von Marcy Kahan in der ARD und bekommt stattdessen ein nichtssagend psychologisierendes Hörspiel-Machwerk aus dem Jahr 2000 geboten, bei dem man während des Hörens beinahe geneigt ist, sich selbst ebenfalls eine kürzere Lebenszeit zu wünschen. Dass der Produzent dieses sich an den Zeitgeist anbiedernden Hörspiels der WDR war, wundert hingegen wenig, hat dieser sich mit dem Lied Oma ist ne alte Umweltsau in der Hoffnung auf Applaus von der Greta-Thunberg-Generation doch kürzlich selbst als kaum verhohlener Menschenfeind geoutet.

|

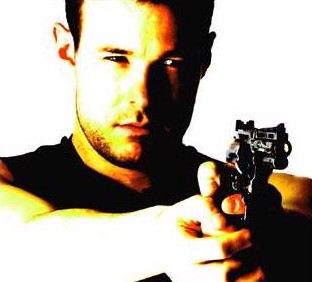

AUCH HÖRSPIELE BETROFFEN ?

Mediengewalt

Wie wirken massenmediale Gewaltdarstellungen auf das soziale Handeln Jugendlicher ? Diese Frage beschäftigte bereits Generationen von Wissenschaftlern. Zum Thema `Wirkungen von Mediengewalt´ existieren weltweit schätzungsweise über 5000 Studien, deren Befunde einander z.T. völlig widersprechen. Auch ist die Prognosefähigkeit von Medienwirkungen immer noch erstaunlich gering.

Die Unterstellung, die von Öffentlichkeit und Teilen der Politik gegen die elektronischen Massenmedien erhoben wird, ist die, dass ein Zusammenhang existiert zwischen dargestellter Mediengewalt auf der einen und dem Auftreten tatsächlicher Gewalt auf der anderen Seite. Die Relevanz der Fragestellung `Einfluss medialer Gewaltdarstellungen auf Jugendliche´ erweist sich unter anderem in dem Umstand, dass sich in den letzten Jahren kriminelle Jugendliche immer häufiger auf die Massenmedien als Motivliefernaten für ihre Gewalttaten berufen.

Gewalt ist ein schon lange nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Unterhaltungsprogramms in den Massenmedien. Mit dem Einsatz von Gewalt kann schnell Spannung aufgebaut werden (sowohl mit Nachrichten- als auch mit erfundener Gewalt).

Der HÖRSPIELer hält es für zulässig, Ergebnisse der Medienwirkungsforschung, die haupsächlich audiovisuelle Medien wie TV, Videos, Filme usw. untersucht haben, auf das Medium Hörspiel zu übertragen: Je nachdem, in welchem Lebenszusammenhang Hörspiele konsumiert werden und welches Maß an Aufmerksamkeit ihnen gewidmet wird, können diese gerade auch von jugendlichen Rezipienten (Zuhörern) äußerst intensiv wahrgenommen werden.

Gerade im kommerziellen Hörspielbereich existieren sehr viele Titel, die violente Inhalte an den jugendlichen Konsumenten bringen wollen (z.B. John Sinclair- oder Dan Shocker-Hörspiele, neuer Trend sog. `Splatter-Hörspiele´; selbst Sailor Moon-Hörspiele, die mehrheitlich von Mädchen gehört werden). Wie schon bei den elektronisch-visuellen, so erweisen sich ebenso bei den auditiven Massenmedien die privaten Anbieter bedauerlicherweise als Pioniere bzgl. des Auslotens der Frage, wieviel Gewaltdarstellung Kindern und Jugendlichen zugemutet werden kann. Und die öffentlich-rechtlichen Anbieter sehen sich daher mit zeitlicher Verzögerung immer wieder ebenso veranlasst, bisher gültige Hemmschwellen in Frage zu stellen.

Die Öffentlichkeit hat nach wie vor eine gänzlich andere Meinung zu den Wirkungen von Mediengewalt als die Wissenschaft. Auch die Politik macht die Medien immer wieder gerne zum Sündenbock für eine verfehlte Familien- und Jugendpolitik.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Wirkungspotential von Mediengewalt in den letzten Jahren von der Medienwirkungsforschung mehr und mehr relativiert wurde, wenngleich es andererseits allerdings auch kaum noch seriöse Wissenschaftler gibt, die Mediengewalt als für Jugendliche völlig unbedenklich einstufen.

|

MEDIENPOLITIK

Mahner in der Mediengesellschaft

In der Welt der Medienmahnungen, wo besorgte Stimmen den Einfluss der Massenmedien auf die heranwachsende Generation kritisieren, erntet man erfahrungsgemäß mehr skeptische Blicke als Zustimmung. Ein Nicken hier, ein vages "Ja, es wird wirklich schlimmer mit der Gewalt im Fernsehen" da – so erschöpft sich meist die Bereitschaft, sich mit den Schattenseiten des Medienalltags auseinanderzusetzen. Die elektronischen Pharmaka gegen Langeweile und Einsamkeit sind längst zu unentbehrlichen Begleitern geworden, als dass man ihre Freiheiten in Frage stellen möchte. Doch wer würde unter solchen Umständen noch den Mahner spielen wollen?

In einer Zeit, in der der Schutz von Kindern vor schädlichen Medienwirkungen kaum mehr Wert hat als die Sonntagsreden politischer Lippenbekenntnisse, stellt sich die bittere Erkenntnis ein: Die Bundesrepublik kann sich ökonomisch und sozial die aktuelle Medienpolitik auf mittlere Sicht schlichtweg nicht mehr leisten. Das gegenwärtige System der Massenmedien verursacht schwere Schäden an den mentalen Ressourcen des Landes:

- Jugendlichen wird die Entwicklung von Ehrgeiz erschwert.

- Dysfunktionale Verhaltensweisen aus der Medienwelt finden Einzug in die Lebenswelt der Jugendlichen.

- Gesellschaftliche Grundwerte werden untergraben.

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen diese beunruhigenden Entwicklungen:

Da ist Alexander, zwölf Jahre jung, der für seinen Berufswunsch "Gangster" oder zumindest "Zuhälter" von seiner Klasse belächelt wird. Seine trotzig vorgebrachte Verteidigung: Die Rapper im Musikfernsehen machen doch ständig Werbung für diesen Lebensstil, und alle finden es "voll cool", selbst die Erwachsenen.

Oder Melanie, 15 Jahre alt, die ihre Mutter mit dem Geburtstagswunsch nach operativer Verkleinerung ihrer Nasenflügel irritiert. Obwohl von Bekannten und Nachbarn als 'hübsch' bezeichnet, sieht sich das Mädchen, das regelmäßig verschiedene 'Bachelor'-Formate im TV konsumiert, eher dem Druck eines Schönheitschirurgen als der Unterstützung einer engagierten Nachhilfelehrerin ausgesetzt.

Die medienpolitische Diskussion in Deutschland befindet sich nicht nur in einem historischen Tiefstand – das Problem liegt nicht nur in den Inhalten, sondern vor allem in der völlig diffusen Kommunikation über diese Themen.

|

MEDIEN UND INKLUSION

Hörspiele für 'alte weiße Männer'

haben ihre Daseinsberechtigung

Viele Hörer entziehen sich der seit rund zwanzig Jahren andauernden künstlerischen und politischen Erneuerung des deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Hörspielwesens. Bei ihnen handelt es sich überwiegend um mittelalte bis alte weiße Männer und wenige offenbar nicht sehr emanzipierte Frauen, die weiterhin an konventionellen Medieninhalten und -formen Gefallen finden. Die Internetpräsenz `HÖRSPIELer' sieht sich neuerdings mit Kritik konfrontiert, der beschriebenen Klientel eine virtuelle Heimat zu bieten. Die Verantwortlichen für die Seite erkennen das Problem ausdrücklich an, aber dennoch ist in nächster Zeit keine Neuausrichtung hin zu einer unproblematischeren Zielgruppe geplant.

Eines vorweg: Die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Hörspiels in der Bundesrepublik ist eine Positive. Wo bis in die Neunziger Jahre hinein fast durch die Bank Männer im mittleren und höheren Alter in den Redaktionen, im Studio und an der Schreibmaschine dieses Medium prägten, wurden im neuen Jahrtausend politisch unterstützt mehr und mehr freiwerdende Stellen von Frauen besetzt oder zumindest von nicht heteronormativ geprägten Männern. Durch diesen Prozess wurde das Hörspiel geschlechtergerechter und konnte deutlich mehr Teilhabe für benachteiligte Minoritäten bieten.

Wer, außer Ewiggestrigen, könnte hiergegen ernsthaft etwas einzuwenden haben ?

Hauptprotagonisten des modernen Hörspiels der öffentlich-rechtlichen Anstalten sind Frauen, die sich gegen patriarchale Strukturen engagieren, Migranten, die unter Vorbehalten gegenüber ihrer Kultur leiden, oder Angehörige sexueller Minderheiten, die gegen Diskriminierung kämpfen. Frühere Hörspielautoren, wie Alfred Andersch oder Friedrich Dürrenmatt, behandelten in ihren Stücken existentielle Themen wie Liebe, Tod und Verbrechen. Heutige Autorinnen, wie Sibylle Berg oder Elfriede Jelinek, bevorzugen aktuellere Themen, wie Gleichstellung, Migration und Diversität. Das ist dem gegenwärtigen Zeitgeist geschuldet und befürwortenswert, weshalb es auch nachrangig scheint, dass die modernen Hörspiele kaum noch provoka- oder gar innovativ sind. Mit ihnen wird Haltung gezeigt. Hauptprotagonisten des modernen Hörspiels der öffentlich-rechtlichen Anstalten sind Frauen, die sich gegen patriarchale Strukturen engagieren, Migranten, die unter Vorbehalten gegenüber ihrer Kultur leiden, oder Angehörige sexueller Minderheiten, die gegen Diskriminierung kämpfen. Frühere Hörspielautoren, wie Alfred Andersch oder Friedrich Dürrenmatt, behandelten in ihren Stücken existentielle Themen wie Liebe, Tod und Verbrechen. Heutige Autorinnen, wie Sibylle Berg oder Elfriede Jelinek, bevorzugen aktuellere Themen, wie Gleichstellung, Migration und Diversität. Das ist dem gegenwärtigen Zeitgeist geschuldet und befürwortenswert, weshalb es auch nachrangig scheint, dass die modernen Hörspiele kaum noch provoka- oder gar innovativ sind. Mit ihnen wird Haltung gezeigt.

Dennoch werden Besucher der `HÖRSPIELer' nicht ausgegrenzt, die an althergebrachten und ihrer Meinung nach bewährten Hörspielformen und -inhalten festhalten möchten und für die das moderne Hörspiel der öffentlich-rechtlichen Sender zu systemkonform und damit schlicht uninteressant geworden ist. Nochmals: DIE 'HÖRSPIELer' TEILEN SOLCHE ANSICHTEN NICHT, ihnen liegt jedoch an der Inklusion dieser von der Medienpolitik zurückgelassenen Hörerschaft - und sei es nur, damit sie sich wegen des Gefühls des Unverstandenseins in ihrem privaten, beruflichen oder politischen Leben nicht radikalisiert.

|

KÖNIGSMEDIUM

Kurze Hörspiel-Einführung

Das Hörspiel (im Englischen auch Radio Drama genannt) ist eine Kategorie von Radio-Inhalten mit theatralischem oder phantasievollem Inhalt. Da visuelle Komponenten fehlen, ist die dramatisierte, rein akustische Aufführung auf Dialoge, Musik und Soundeffekte angewiesen, um dem Hörer zu helfen, sich die Figuren und die Geschichte in dessen rein auditiver Dimension vorzustellen.

Zum Hörspiel gehören speziell für das Radio geschriebene Stücke, Dokudramen, dramatisierte belletristische Werke sowie Stücke, die ursprünglich für das Theater geschrieben wurden. Hörspiele müssen nicht unbedingt speziell für die Ausstrahlung im Radio bestimmt sein. Es gibt sie auch auf CDs, Kassetten, Podcasts, Webcasts oder anderen digitalen Downloads. Speziell im deutschsprachigen Raum ist seit Jahrzehnten die Verbreitung von Kinder- und Jugendhörspielen (meist auf Kassetten, später auch auf 'moderneren' Medien) sehr populär und bot seit jeher eine gute Ausgangslage bzw. Vorbereitung junger Hörer für einen späteren Umstieg auf 'ernsthaftere' Radiohörspiele. Dank der Fortschritte bei der digitalen Aufzeichnung und der Verbreitung über das Internet erfuhr das Hörspiel ab der Jahrtausendwende einen Aufschwung. Podcasting bot seither die Möglichkeit, kostengünstig neue Hörspiele zu erstellen und alte Sendungen zu verbreiten. Zudem bieten Hörspiele auch dort Unterhaltung, wo Fernsehen entweder nicht erwünscht ist oder ablenken würde (z. B. beim Autofahren, während des Verrichtens verantwortungsvoller Arbeit oder beim Bedienen von Maschinen). Die Musik spielt eine umstrittene Rolle im Hörspiel: In oberflächlichen Vertonungen für den Mainstream (z.B. Die drei Fragezeichen) ist eine umfangreiche Musikuntermalung des Stückes sehr stilprägend und selbst in anspruchsvollen Stücken (wie z.B. in 'Apocalypso oder Äußerst besorgt, zutiefst befriedigt' von Michael Gaida) kann ihnen eine gewisse unterstützende Wirkung nicht gänzlich abgesprochen werden; Hörspiel-Puristen sowie Aktivisten gegen die ausufernde Musikberieselung im öffentlichen Raum sowie in den Medien lehnen ausgedehnten Musikeinsatz in Hörstücken hingegen ab. Zum Hörspiel gehören speziell für das Radio geschriebene Stücke, Dokudramen, dramatisierte belletristische Werke sowie Stücke, die ursprünglich für das Theater geschrieben wurden. Hörspiele müssen nicht unbedingt speziell für die Ausstrahlung im Radio bestimmt sein. Es gibt sie auch auf CDs, Kassetten, Podcasts, Webcasts oder anderen digitalen Downloads. Speziell im deutschsprachigen Raum ist seit Jahrzehnten die Verbreitung von Kinder- und Jugendhörspielen (meist auf Kassetten, später auch auf 'moderneren' Medien) sehr populär und bot seit jeher eine gute Ausgangslage bzw. Vorbereitung junger Hörer für einen späteren Umstieg auf 'ernsthaftere' Radiohörspiele. Dank der Fortschritte bei der digitalen Aufzeichnung und der Verbreitung über das Internet erfuhr das Hörspiel ab der Jahrtausendwende einen Aufschwung. Podcasting bot seither die Möglichkeit, kostengünstig neue Hörspiele zu erstellen und alte Sendungen zu verbreiten. Zudem bieten Hörspiele auch dort Unterhaltung, wo Fernsehen entweder nicht erwünscht ist oder ablenken würde (z. B. beim Autofahren, während des Verrichtens verantwortungsvoller Arbeit oder beim Bedienen von Maschinen). Die Musik spielt eine umstrittene Rolle im Hörspiel: In oberflächlichen Vertonungen für den Mainstream (z.B. Die drei Fragezeichen) ist eine umfangreiche Musikuntermalung des Stückes sehr stilprägend und selbst in anspruchsvollen Stücken (wie z.B. in 'Apocalypso oder Äußerst besorgt, zutiefst befriedigt' von Michael Gaida) kann ihnen eine gewisse unterstützende Wirkung nicht gänzlich abgesprochen werden; Hörspiel-Puristen sowie Aktivisten gegen die ausufernde Musikberieselung im öffentlichen Raum sowie in den Medien lehnen ausgedehnten Musikeinsatz in Hörstücken hingegen ab.

Da es in Hörspielen keine visuellen Elemente gibt, können in der Handlung auch sehr einfach phantastische Kulissen und Effekte verwendet werden, deren Kosten in Film oder Fernsehen schnell den Budgetrahmen sprengen würden. Der äußerst populäre britische Science-Fiction-Stoff von Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis wurde zunächst als Hörspiel produziert und erst viel später in einer ebenfalls recht netten Umsetzung (teilweise mit Originalsprechern aus der Radio-Vertonung) für das Fernsehen adaptiert, als seine Popularität einen angemessenen Gegenwert für die hohen Kosten des aufwändigen Umsetzung sicherstellen konnte.

Da es in Hörspielen keine visuellen Elemente gibt, können in der Handlung auch sehr einfach phantastische Kulissen und Effekte verwendet werden, deren Kosten in Film oder Fernsehen schnell den Budgetrahmen sprengen würden. Der äußerst populäre britische Science-Fiction-Stoff von Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis wurde zunächst als Hörspiel produziert und erst viel später in einer ebenfalls recht netten Umsetzung (teilweise mit Originalsprechern aus der Radio-Vertonung) für das Fernsehen adaptiert, als seine Popularität einen angemessenen Gegenwert für die hohen Kosten des aufwändigen Umsetzung sicherstellen konnte.

Hörspiele sind in weiten Teilen der Welt nach wie vor sehr beliebt, auch wenn das meiste Material inzwischen über das Internet heruntergeladen und nicht mehr über das UKW- bzw. Kurzwellenradio gehört wird. Sender, die Hörspiele produzieren, geben oft eine große Zahl von Drehbüchern in Auftrag. Die relativ geringen Kosten für die Produktion eines Hörspiels ermöglichen es ihnen, auch Werke unbekannterer Autoren in Angriff zu nehmen. Zusätzlich besteht der Vorteil, dass schlechte Texte nicht durch Bühnenkunst kaschiert werden können.

Wegen der edlen Beschränkung auf das Wesentliche, wird das Hörspiel auf diesen Seiten auch gerne 'Königsmedium' genannt ...

Viele Hörspieler in Deutschland sind zudem bekennende Fans der ARD-Audiothek, OBWOHL sie (das muss man in diesen Zeiten betonen) in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit sicher KEINE Antisemiten oder totalitäre Hetzer gegen politisch Andersdenkende sind.

|

|  |

|

Neben nachdenklichen Essays, wie `Die Niveau- Drücker - vom volkswirtschaftlichen Schaden durch Flachfunk´ oder `Viel Lärm um nichts - über die schwindende Vielfalt im Hörspielgeschäft´, wurden hier auch Interviews mit Autoren wie

Neben nachdenklichen Essays, wie `Die Niveau- Drücker - vom volkswirtschaftlichen Schaden durch Flachfunk´ oder `Viel Lärm um nichts - über die schwindende Vielfalt im Hörspielgeschäft´, wurden hier auch Interviews mit Autoren wie  Die Seite bietet versprengten Hörspielliebhabern, die in dem Medium nach wie vor eine wegweisende Kunstform sehen, ein virtuelles Refugium. In diesem Sinne sieht sich der verantwortlich zeichnende Autor ausdrücklich auch als Hörspielaktivist.

Die Seite bietet versprengten Hörspielliebhabern, die in dem Medium nach wie vor eine wegweisende Kunstform sehen, ein virtuelles Refugium. In diesem Sinne sieht sich der verantwortlich zeichnende Autor ausdrücklich auch als Hörspielaktivist.  solcherlei polemische Anfeindungen mit Sicherheit sportlich weggesteckt.

solcherlei polemische Anfeindungen mit Sicherheit sportlich weggesteckt.  Hörspiele sind ideal für

Hörspiele sind ideal für  Coronajahren und insbesondere in den ansonsten hörspieltechnisch ereignisarmen Wintermonaten drastisch sinken würde und wiesen dennoch bezüglich uns helfen wollender besorgter Anfragen von Leser- bzw. Hörerinnen freundlich aber bestimmt darauf hin, dass wir keine Spenden annehmen. Was uns jedoch nicht davon abhielt, das Spendenmodell den öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren-sendern ARD, ZDF und Deutschlandradio als moralisch weit weniger verwerfliche Alternative zu ihrem aktuell doch ein wenig an moderne Wegelagerei erinnernden Geschäftsmodell zu empfehlen.

Coronajahren und insbesondere in den ansonsten hörspieltechnisch ereignisarmen Wintermonaten drastisch sinken würde und wiesen dennoch bezüglich uns helfen wollender besorgter Anfragen von Leser- bzw. Hörerinnen freundlich aber bestimmt darauf hin, dass wir keine Spenden annehmen. Was uns jedoch nicht davon abhielt, das Spendenmodell den öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren-sendern ARD, ZDF und Deutschlandradio als moralisch weit weniger verwerfliche Alternative zu ihrem aktuell doch ein wenig an moderne Wegelagerei erinnernden Geschäftsmodell zu empfehlen.  Aber dennoch: Neuproduktionen, die uns ihre Sprecher lauthals als erfahrene 'deutsche Stimmen' berühmter Hollywood-Stars anpreisen,

Aber dennoch: Neuproduktionen, die uns ihre Sprecher lauthals als erfahrene 'deutsche Stimmen' berühmter Hollywood-Stars anpreisen,  Die MDR-Produktion 'Westend' mit dem umstrittenen Ulrich Matthes sowie Anja Schneider nach einer Vorlage von Moritz Rinke hat - wenn auch vermutlich unfreiwillig - das Zeug zum inoffiziellen Hörspiel der 'Generation kinderlos': Einige Pärchen leben fest sowie nur zu Besuch in einer schönen kleinen Villa und führen interessante Gespräche über Sinnfragen. Dabei fallen Sätze wie "Wenn ich durch den Garten gehe, muss ich immer an die Kinder denken, die ich nie hatte..." - das ist ziemlich starker Tobak für ein Hörspiel vom zwangsgebührenfinanzierten und nicht eben Merkel-kritischen Mitteldeutschen Rundfunk. Auch stellen sich die Pärchen mehr als einmal untereinander die Frage 'Warum habt ihr keine Kinder ?', die - wen wird es wundern - natürlich unbeantwortet bleibt. Dafür wird über 'Sicherheitsgurte für Hunde' fabuliert, die ja in modernen Familien, die schon länger hier leben, mittlerweile längst Equipment für karrierebehindernde Kinder den Rang abgelaufen haben, wie auch die satirische Initiative

Die MDR-Produktion 'Westend' mit dem umstrittenen Ulrich Matthes sowie Anja Schneider nach einer Vorlage von Moritz Rinke hat - wenn auch vermutlich unfreiwillig - das Zeug zum inoffiziellen Hörspiel der 'Generation kinderlos': Einige Pärchen leben fest sowie nur zu Besuch in einer schönen kleinen Villa und führen interessante Gespräche über Sinnfragen. Dabei fallen Sätze wie "Wenn ich durch den Garten gehe, muss ich immer an die Kinder denken, die ich nie hatte..." - das ist ziemlich starker Tobak für ein Hörspiel vom zwangsgebührenfinanzierten und nicht eben Merkel-kritischen Mitteldeutschen Rundfunk. Auch stellen sich die Pärchen mehr als einmal untereinander die Frage 'Warum habt ihr keine Kinder ?', die - wen wird es wundern - natürlich unbeantwortet bleibt. Dafür wird über 'Sicherheitsgurte für Hunde' fabuliert, die ja in modernen Familien, die schon länger hier leben, mittlerweile längst Equipment für karrierebehindernde Kinder den Rang abgelaufen haben, wie auch die satirische Initiative  Was tut man, wenn man das Bedürfnis nach schlechter Energie und Bestätigung restlos überkommener weiblicher sowie männlicher Rollenbilder hat? Richtig - man hört sich das WDR3-Hörspiel

Was tut man, wenn man das Bedürfnis nach schlechter Energie und Bestätigung restlos überkommener weiblicher sowie männlicher Rollenbilder hat? Richtig - man hört sich das WDR3-Hörspiel

Gerade im kommerziellen Hörspielbereich existieren sehr viele Titel, die violente Inhalte an den jugendlichen Konsumenten bringen wollen (z.B. John Sinclair- oder Dan Shocker-Hörspiele, neuer Trend sog. `Splatter-Hörspiele´; selbst Sailor Moon-Hörspiele, die mehrheitlich von Mädchen gehört werden). Wie schon bei den elektronisch-visuellen, so erweisen sich ebenso bei den auditiven Massenmedien die privaten Anbieter bedauerlicherweise als Pioniere bzgl. des Auslotens der Frage, wieviel Gewaltdarstellung Kindern und Jugendlichen zugemutet werden kann. Und die öffentlich-rechtlichen Anbieter sehen sich daher mit zeitlicher Verzögerung immer wieder ebenso veranlasst, bisher gültige Hemmschwellen in Frage zu stellen.

Gerade im kommerziellen Hörspielbereich existieren sehr viele Titel, die violente Inhalte an den jugendlichen Konsumenten bringen wollen (z.B. John Sinclair- oder Dan Shocker-Hörspiele, neuer Trend sog. `Splatter-Hörspiele´; selbst Sailor Moon-Hörspiele, die mehrheitlich von Mädchen gehört werden). Wie schon bei den elektronisch-visuellen, so erweisen sich ebenso bei den auditiven Massenmedien die privaten Anbieter bedauerlicherweise als Pioniere bzgl. des Auslotens der Frage, wieviel Gewaltdarstellung Kindern und Jugendlichen zugemutet werden kann. Und die öffentlich-rechtlichen Anbieter sehen sich daher mit zeitlicher Verzögerung immer wieder ebenso veranlasst, bisher gültige Hemmschwellen in Frage zu stellen.

In einer Zeit, in der der Schutz von Kindern vor schädlichen Medienwirkungen kaum mehr Wert hat als die Sonntagsreden politischer Lippenbekenntnisse, stellt sich die bittere Erkenntnis ein: Die Bundesrepublik kann sich ökonomisch und sozial die aktuelle Medienpolitik auf mittlere Sicht schlichtweg nicht mehr leisten. Das gegenwärtige System der Massenmedien verursacht schwere Schäden an den mentalen Ressourcen des Landes:

In einer Zeit, in der der Schutz von Kindern vor schädlichen Medienwirkungen kaum mehr Wert hat als die Sonntagsreden politischer Lippenbekenntnisse, stellt sich die bittere Erkenntnis ein: Die Bundesrepublik kann sich ökonomisch und sozial die aktuelle Medienpolitik auf mittlere Sicht schlichtweg nicht mehr leisten. Das gegenwärtige System der Massenmedien verursacht schwere Schäden an den mentalen Ressourcen des Landes: Hauptprotagonisten des modernen Hörspiels der öffentlich-rechtlichen Anstalten sind Frauen, die sich gegen patriarchale Strukturen engagieren, Migranten, die unter Vorbehalten gegenüber ihrer Kultur leiden, oder Angehörige sexueller Minderheiten, die gegen Diskriminierung kämpfen. Frühere Hörspielautoren, wie Alfred Andersch oder Friedrich Dürrenmatt, behandelten in ihren Stücken existentielle Themen wie Liebe, Tod und Verbrechen. Heutige Autorinnen, wie Sibylle Berg oder Elfriede Jelinek, bevorzugen aktuellere Themen, wie Gleichstellung, Migration und Diversität. Das ist dem gegenwärtigen Zeitgeist geschuldet und befürwortenswert, weshalb es auch nachrangig scheint, dass die modernen Hörspiele kaum noch provoka- oder gar innovativ sind. Mit ihnen wird Haltung gezeigt.

Hauptprotagonisten des modernen Hörspiels der öffentlich-rechtlichen Anstalten sind Frauen, die sich gegen patriarchale Strukturen engagieren, Migranten, die unter Vorbehalten gegenüber ihrer Kultur leiden, oder Angehörige sexueller Minderheiten, die gegen Diskriminierung kämpfen. Frühere Hörspielautoren, wie Alfred Andersch oder Friedrich Dürrenmatt, behandelten in ihren Stücken existentielle Themen wie Liebe, Tod und Verbrechen. Heutige Autorinnen, wie Sibylle Berg oder Elfriede Jelinek, bevorzugen aktuellere Themen, wie Gleichstellung, Migration und Diversität. Das ist dem gegenwärtigen Zeitgeist geschuldet und befürwortenswert, weshalb es auch nachrangig scheint, dass die modernen Hörspiele kaum noch provoka- oder gar innovativ sind. Mit ihnen wird Haltung gezeigt. Zum Hörspiel gehören speziell für das Radio geschriebene Stücke, Dokudramen, dramatisierte belletristische Werke sowie Stücke, die ursprünglich für das Theater geschrieben wurden. Hörspiele müssen nicht unbedingt speziell für die Ausstrahlung im Radio bestimmt sein. Es gibt sie auch auf CDs, Kassetten, Podcasts, Webcasts oder anderen digitalen Downloads. Speziell im deutschsprachigen Raum ist seit Jahrzehnten die Verbreitung von Kinder- und Jugendhörspielen (meist auf Kassetten, später auch auf 'moderneren' Medien) sehr populär und bot seit jeher eine gute Ausgangslage bzw. Vorbereitung junger Hörer für einen späteren Umstieg auf 'ernsthaftere' Radiohörspiele. Dank der Fortschritte bei der digitalen Aufzeichnung und der Verbreitung über das Internet erfuhr das Hörspiel ab der Jahrtausendwende einen Aufschwung. Podcasting bot seither die Möglichkeit, kostengünstig neue Hörspiele zu erstellen und alte Sendungen zu verbreiten. Zudem bieten Hörspiele auch dort Unterhaltung, wo Fernsehen entweder nicht erwünscht ist oder ablenken würde (z. B. beim Autofahren, während des Verrichtens verantwortungsvoller Arbeit oder beim Bedienen von Maschinen). Die Musik spielt eine umstrittene Rolle im Hörspiel: In oberflächlichen Vertonungen für den Mainstream (z.B.

Zum Hörspiel gehören speziell für das Radio geschriebene Stücke, Dokudramen, dramatisierte belletristische Werke sowie Stücke, die ursprünglich für das Theater geschrieben wurden. Hörspiele müssen nicht unbedingt speziell für die Ausstrahlung im Radio bestimmt sein. Es gibt sie auch auf CDs, Kassetten, Podcasts, Webcasts oder anderen digitalen Downloads. Speziell im deutschsprachigen Raum ist seit Jahrzehnten die Verbreitung von Kinder- und Jugendhörspielen (meist auf Kassetten, später auch auf 'moderneren' Medien) sehr populär und bot seit jeher eine gute Ausgangslage bzw. Vorbereitung junger Hörer für einen späteren Umstieg auf 'ernsthaftere' Radiohörspiele. Dank der Fortschritte bei der digitalen Aufzeichnung und der Verbreitung über das Internet erfuhr das Hörspiel ab der Jahrtausendwende einen Aufschwung. Podcasting bot seither die Möglichkeit, kostengünstig neue Hörspiele zu erstellen und alte Sendungen zu verbreiten. Zudem bieten Hörspiele auch dort Unterhaltung, wo Fernsehen entweder nicht erwünscht ist oder ablenken würde (z. B. beim Autofahren, während des Verrichtens verantwortungsvoller Arbeit oder beim Bedienen von Maschinen). Die Musik spielt eine umstrittene Rolle im Hörspiel: In oberflächlichen Vertonungen für den Mainstream (z.B.  Da es in Hörspielen keine visuellen Elemente gibt, können in der Handlung auch sehr einfach

Da es in Hörspielen keine visuellen Elemente gibt, können in der Handlung auch sehr einfach